[이데일리 권효중 기자] 지난달 29일 ‘이태원 참사’ 이후 정부가 주도해 애도 기간을 선포하고 세운 합동분향소에는 희생자들의 위패도, 영정 사진도 찾아볼 수 없었다. “도대체 누구를 위한 분향소냐”라는 시민들의 불만이 나오는 것은 어찌 보면 당연한 일이었다.

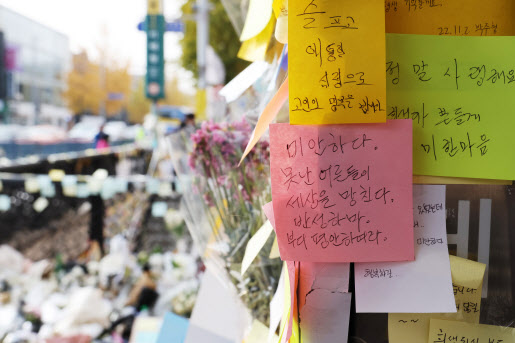

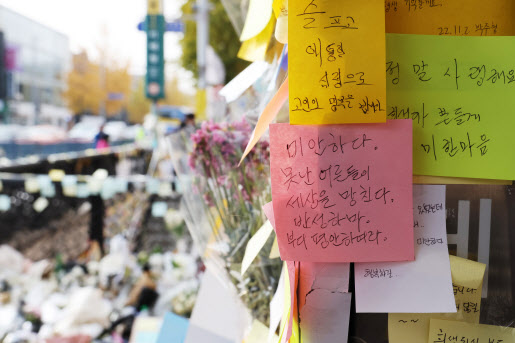

| | 9일 서울 용산구 이태원역 1번 출구에 마련된 이태원 참사 희생자 추모공간에 시민들이 남긴 추모 메시지가 붙어 있다. (사진=연합뉴스) |

|

14일 온라인 매체 두 곳은 협업을 통해 이태원 참사 희생자 158명 중 155명의 명단을 공개했다. 이들은 정부와 언론이 책임을 회피하고 문제를 축소하기 위해 그간 이태원 참사 희생자 명단을 공개하지 않았다고 비판했다.

과연 희생자 명단을 공개하지 않은 이유엔 ‘정치적 의도’만이 존재했을까. 언론은 2014년 4월 16일 세월호 참사를 계기로 ‘재난보도준칙’을 제정해 선정적인 취재보다는 피해의 최소화, 예방 정보 등을 제공하기로 함께 약속했다. 재난보도준칙 중에는 피해자 인권 보호를 위해 신상공개에는 주의를 기울여야 한다는 내용도 담겨 있다.

참사 이후 희생자들이 안치된 영안실과 장례식장 등에서는 슬픈 울음소리가 끊이지 않았다. 현장에 취재 나간 기자는 누군가의 자랑스러운 아들이며, 좋았던 후배이자 친구로 기억되던 한 사람의 죽음을 지켜보며 “혹시 기사화를 해도 괜찮을까요”라고 불청객 같은 질문을 해야만 했다. 이에 “하고 싶은 말이 없으니 돌아가달라”, “그냥 가슴에 묻고 싶다”는 유족과 지인들의 답변을 듣곤 했다. 취재진이기 이전 동시대를 살아가는 시민으로서 슬픔에 공감하며 공개를 원하지 않는다는 이들의 의사를 존중하는 것은 현장이 감내할 몫이었다.

이번 희생자 명단 공개에서 ‘유족들의 동의’는 없었다. 외신들이 희생자들의 얼굴과 실명, 각각의 사연을 보도하면서 유족들의 허락을 거친 것과는 분명히 다른 부분이다.

희생자 명단 공개 후폭풍은 시작됐다. 국회 예산결산특별위원회에 출석한 한동훈 법무부 장관은 “무단 공개는 법적으로 큰 문제가 있을 수 있다”고 지적했다. 여당인 국민의힘은 “분명한 2차 가해”라고 날을 세웠으며 이종배 서울시의원은 오는 15일 해당 매체를 고발하겠다고 나섰다.

이태원 참사 이후 국민의 재난안전을 총괄하는 정부 당국자들 가운데 누구도 책임지는 사람 없이 진상 규명 공방만 한창이다. 재발 방지를 위한 제도 개선 등 약속이 없는 상황에서 희생자 명단 공개는 섣부른 측면이 있을 수밖에 없다. 국가의 보호 없이 죽어간 시민이 ‘숫자’로 기록되는 것과 맥락 없는 ‘이름’으로 나열되는 것에는 어떤 차이가 있을까. 사회가 진정으로 이들을 기억하고, 함께 추모하기 위해서는 단순한 나열 그 이상의 것이 필요한 때이다.

![월드컵까지 따냈다...스포츠산업 '생태계 파괴자' 된 빈살만[글로벌스트롱맨]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/11/PS23110500115t.jpg)

![[포토] 폭염 속 휴식취하는 건설 근로자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/08/PS23080100718t.jpg)

![[포토] 강경남 '정교한 샷으로 승부한다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200224t.jpg)

![[포토]'이태원 참사 특별법' 국회 본회의 통과](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200708t.jpg)

![[포토]녹색건물 컨퍼런스](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200510t.jpg)

![[포토]'발언하는 이헌승 위원장'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200488t.jpg)

![[포토]민주당-민주연합 합당 마무리, '22대 국회 171석'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200481t.jpg)

![[포토]황성우 삼성SDS 대표, '생성형 Gen AI 서비스 플랫폼' 발표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050200440t.jpg)

![[포토]노동해방하는 그날을 위하여](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050100452t.jpg)

![[포토]경기 침체에 폐업 급증, '한산한 주방거리'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050100378t.jpg)

![[포토] GS칼텍스 매경오픈 공식 포토콜 '많이 찾아와 주세요'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/05/PS24050100074t.jpg)